La vita di Ivo Kovic e di sua moglie Josiza, di Rupa, e quella della loro famiglia porta il segno profondo delle tragiche vicende che hanno caratterizzato la storia del secolo alle nostre spalle.

Il Vipacco scorre pigro, venendo dalla Slovenia e fluendo piano verso l’Isonzo; il confine, tagliando una sua ansa in linea retta, ha separato per 60 lunghi anni la piccola comunità di Rupa da quello che era il suo punto di riferimento, la cittadina di Miren/Mirna, a pochi km da Gorizia. A Rupa, mi attende Giovanni/Ivo Kovic, classe 1934, la cui casa natale è proprio a ridosso dell'(ex) confine.

“Deve perdonare se il mio italiano è così così, perché noi a casa parliamo sloveno” – così mi accoglie Giovanni, ma in realtà il suo italiano è ottimo e altrettanto lo è il suo friulano.

“Io sono nato sotto il fascismo, quindi sono stato battezzato Giovanni, ma mi hanno sempre chiamato Ivo. Sotto il fascismo noi sloveni eravamo perseguitati, era vietato parlare e cantare in sloveno. I nomi e cognomi sono stati italianizzati, il mio veniva scritto con la C e non con la K. Questa consonante era già un “segnale di slovenità”, e ancora in anni recenti più di qualcuno diceva: “è ora di finirla con questo kappa”. Quando ero bambino io, la scuola slovena clandestina era in soffitta per potersi accorgere in tempo se arrivavano i tedeschi.”

Il padre di Ivo si chiamava Anton Kovic, era del 1892. Sua madre, Teresa Nanut, era del 1894. Ivo era il più giovane di sei fratelli.

“Alla fine della guerra ero solo un ragazzino e non potevo fare alcuna scelta. – continua Ivo – Nel 1947 due dei miei fratelli, sapendo come sarebbe stato tracciato il confine, hanno deciso di andare a vivere in Jugoslavia. La prima è stata mia sorella Helena.

Lei e suo marito Valerio Koncut, anche lui di Rupa, hanno preso in affitto una casa di là. Lui lavorava come autista. Sono andati di là nella speranza di una vita migliore, tutti dicevano che in Jugo “ci sarebbe stata l’America”. All’inizio è stata dura, durissima, non avevano nulla, però sono rimasti a vivere là e loro adesso sì che hanno l’America, i loro figli stanno bene, molto bene, sono davvero benestanti.

Anche mio fratello Carlo/Dragotin ha scelto la Jugoslavia, però lui ci è rimasto solo un anno, dall’ottobre 47 all’ottobre 48 poi è ritornato. A Merna c’era una grande fabbrica di scarpe e lui che era calzolaio lavorava lì.

Quando si è sposato, nell’ottobre 1947, con una ragazza di Vrtojba, per andare a nozze Ivo e due sorelle hanno attraversato a nuoto il Vipacco, dove si sapeva che non c’erano sentinelle, portando i vestiti in alto sulla testa.

Logicamente quando è finita la guerra eravamo tutti entusiasti all’idea di passare sotto la Jugoslavia. Per far vedere alla commissione che tracciò il confine il nostro sentire, su tutte le case c’era scritto “vogliamo la Jugoslavia”, e costruivamo archi di trionfo. Ma se siamo stati dalla parte dei partigiani non è perché eravamo comunisti, ma perché eravamo sloveni, era per la patria che combattevamo e per la libertà. Volevamo essere liberi, e pensavamo che il paese in cui si parlava la nostra lingua ci avrebbe dato anche la libertà. Ci illudevamo, si pensava che il comunismo avrebbe aiutato, ma poi si è visto che non era così, non era per niente. Molto abbiamo sofferto sotto il fascismo e guai se tornasse; però al tempo stesso in Jugo se non eri iscritto al partito non eri ben visto.

Adesso Rupa è in comune di Savogna d’Isonzo, ma prima del 1947 formava una sola comunità, sia municipale che parrocchiale, con Miren.

“Improvvisamente ci siamo ritrovati con un confine che passava giusto un metro alle spalle della chiesa, con le sentinelle che passavano su e giù nel sagrato – continua Ivo – Un vicino si è ritrovato con la casa in Italia e la stalla, legnaia e pollaio in Jugoslavia. Noi avevamo un po’ di terra di qua e un po’ di là… ma guai se con la falce ti azzardavi a tagliare un po’ di erba “di là”, veniva fuori la sentinella jugoslava con il fucile spianato. E se andavi oltre di un metro ti portava al comando, anche perché non c’era un confine fisico segnato con il filo spinato, era solo “segnado col penel bianco”.”

Ancor più assurda la situazione del cimitero di Miren che era stato tagliato a metà dal confine. Solo molti anni dopo, con il trattato di Osimo (1974), si riparò a tale follia. Ivo ricorda: “Si approfittava quando c’era un funerale per parlare con i parenti rimasti di là, perché le guardie di confine jugoslave non permettevano nemmeno di guardarsi; quando non vedevano ci si buttava qualche pacchetto di caffè, cose che là non si trovavano… “ Era molto pericoloso andare di là, io ho rischiato spesso per portare della roba ai miei. Mia sorella Helena abitava a soli 500 metri di distanza in linea d’aria, ma nel mezzo c’è il fiume Vipacco; quando arrivavo a casa accendevo una candela in soffitta come segnale, in modo che mia sorella potesse rassicurarsi sulla mia sorte.”

Josiza aggiunge con tocco femminile: “Qui sotto crescevano i bucaneve… sono sempre stati più belli oltre il confine. Ma se ti sorprendevano a raccoglierli, i graniciari ti portavano a Salkan per accertamenti, erano inflessibili, e non perdonavano. I controlli erano molto severi sia da parte jugoslava che italiana. Poi le cose sono andate migliorando pian pianino e alla fine tutto si è normalizzato.”

La moglie di Ivo, Jozefa Sinigoj detta Josiza, è nata a Dornberk nel 1944, quindi durante l’occupazione tedesca dell’Adriatisches Küstenland. Suo papà, Ivan Sinigoj detto Janko, sotto il fascismo aveva fatto il militare a Potenza. L’Italia infatti mandava i giovani sloveni di leva in battaglioni speciali in Basilicata oppure in Sardegna, ma i soldati sloveni erano molto benvoluti (nonostante la propaganda contraria del regime) perché aiutavano la gente nel lavoro dei campi e cantavano anche in chiesa nel coro (si dice che “tre sloveni che si incontrano fanno subito un coro”).

“Noi che si pativa sotto il fascismo, noi tutti volevamo la Jugoslavia. Poi è arrivato Tito. I tempi erano duri, Mio papà era contadino ma lavorava anche per la cantina sociale e andava a prendere il vino con il carro tirato dai buoi in quei paesi piccoli dove non si poteva arrivare con i camion. A noi che eravamo contadini Tito non ci dava un lavoro in fabbrica, però non abbiamo avuto mai fame, non si aveva quel che si voleva ma non si stava male, io non mangiavo mai pane nero. E poi… in Jugoslavia avevamo un bel letto di lana e non un pagliericcio di foglie di granoturco come in Italia… (qui Josiza sorride un po’ imbarazzata). Io la prima notte di matrimonio ho dormito sulle foglie di granoturco.” “Era il letto matrimoniale di mia mamma”-puntualizza Ivo.

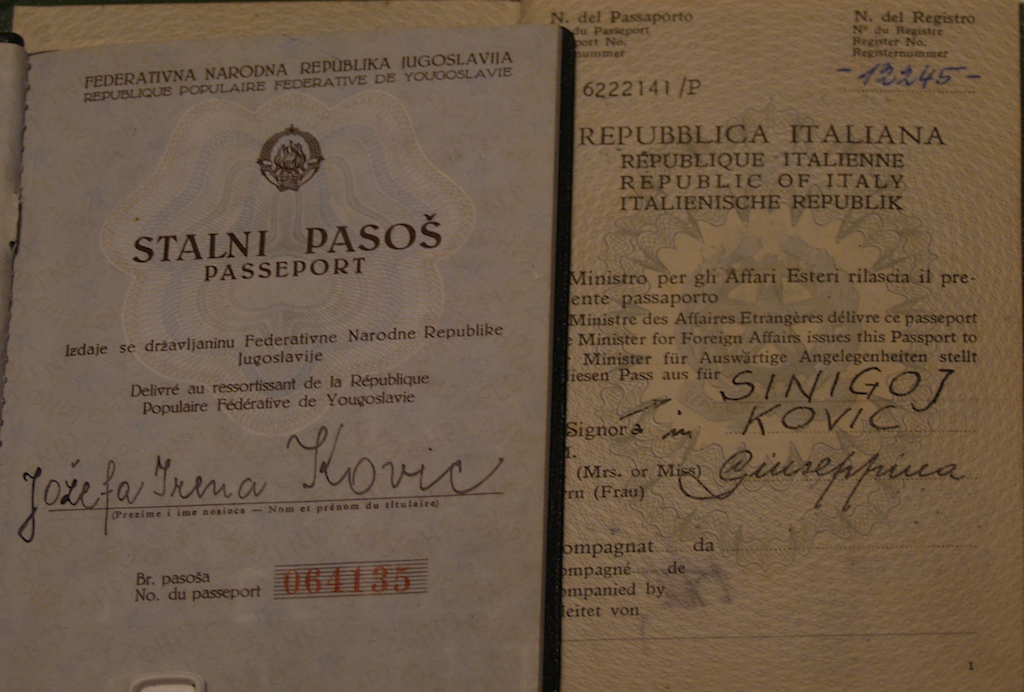

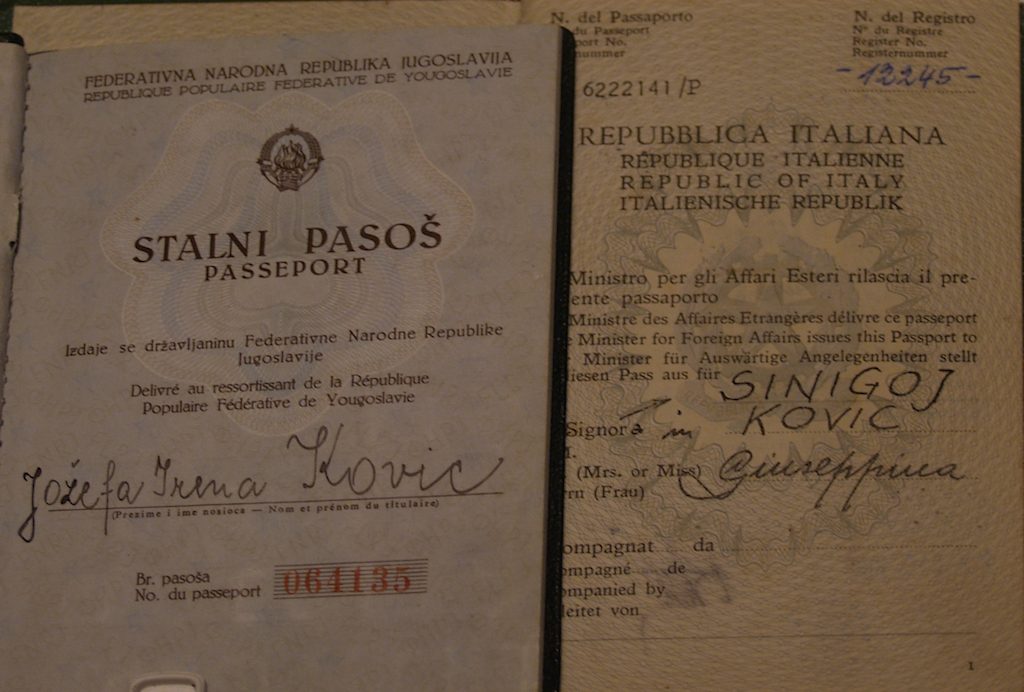

Josiza è venuta in Italia nel 1966 passando il confine regolarmente, con una dichiarazione doganale in quadruplice copia dove era elencato tutto il suo corredo di nozze, fazzoletto per fazzoletto, mutandina per mutandina.

“Mi ricordo che durante la festa a un certo momento mio padre si è messo a piangere, io non capivo perché, e lui piangeva piangeva, e alla fine mi ha detto: “Piango perché vai oltre confine, è pur sempre una cosa che potrebbe separarci duramente, come è già successo e potrebbe ancora succedere. Se un giorno dovessero chiudere il confine non potrai neanche venire al cimitero”. Ma noi si era giovani e a queste cose non si pensava, erano solo 15 km di distanza, si poteva anche andare a piedi! Solo molto più tardi capii il significato di queste parole”.

Arrivando in Italia, Josiza ebbe la sorpresa di diventare Giuseppina: il nome le fu cambiato da un impiegato dello stato civile che non sapeva lo sloveno! Così per anni e anni ebbe problemi burocratici -solo recentemente ha ottenuto i documenti italiani con il suo vero nome!

Ma man mano che il tempo passa e la confidenza aumenta, le storie che Ivo e Josiza mi raccontano si scostano da quelle, talvolta anche divertenti, che riguardano il confine e diventano sempre più personali e più drammatiche, mettendo in luce il nodo continuamente rimosso e dimenticato da cui tutto ha preso l’avvio e che è stato la causa della guerra e di tutte le tragedie successive: il fascismo. Affiorano così la storia del padre di Ivo, fervente antifascista, morto nel 42, di un suo fratello che ha combattuto nella campagna di Grecia ma soprattutto la storia del padre di Josiza, che nel raccontarla trattiene a stento le lacrime: Ivan Sinigoj, partigiano del IX Corpus, portava il vino a Gorizia e nelle botti vuote al ritorno metteva cibo, vestiti e libri per i partigiani di Dornberk. Ma nel 1944 ci fu una spiata e fu imprigionato a Trieste. Doveva essere ucciso proprio il giorno del suo compleanno, e fu salvato solo all’ultimo momento da un amico. Nel frattempo era nata Josiza, la sua prima figlia. Aveva già due mesi e mezzo quando poté vederla per la prima volta. Ma scacciamo i fantasmi del passato e concentriamoci sul presente. “Adesso siamo di nuovo uniti come prima, quando alla festa di San Marco veniva qui a cantare il coro di Miren e portavano l’organo su un carrettino. – dice Ivo, la cui passione è il canto (infatti canta in tre cori)” E Josiza: “Anche se non si aveva niente da dichiarare, di quel confine si aveva sempre paura. I finanzieri trovavano sempre qualcosa, controllavano anche nei biberon per cercare la grappa… per fortuna adesso è passata! Abbiamo fatto una grande festa. Vedere quella lunga fila con le torce accese è stata una cosa toccante. Avevamo bisogno di liberarci. La gioia si sentiva nel cuore e nell’aria.”

© Antonietta Spizzo 2008 per “IL NUOVO”